(SERVICE)

Phase 2じゃないといけない理由

なぜ「じゃないといけない理由」が必要なのか?

Phase2は、社長の「らしさ」を根底に持つ会社が拡大していくために重要な段階です。社長のタイプや業態により前後しますが、概ね従業員数45名前後までに「じゃないといけない理由」をクリアする必要があります。ここが明確でない場合、特定の階層や部門からの離職が繰り返し発生し、社長の経営がうまくいく体質(=経営の自在性)が損なわれ、意図せぬ停滞を引き起こすことになるでしょう。

「なぜ社員は辞めるのか?」。この問いが、そもそも現代においては間違いなのです。日本は労働力人口が減少しつづけています。2023年以降、人口の需要が人口の供給を上回り、今後さらに差が開いていくという予測データ※も発表されています。その結果、人材の価値が上がりつづける時代に突入しました。社員にとっては、「転職すれば自動的に給料が上がる時代」とも言うことができます。それは言い換えれば、「普通に経営をしていても、社員が辞めるのが当たり前」ということでもあります。このような時代で、社員が辞めないのだとすれば、「その会社じゃないといけない理由」があるからです。

転職したら給料が上がる。だけど、その会社で働きつづける理由がある。この状態をつくるために、企業は努力をしなければいけないのです。もし下記のような課題が発生しているのなら、この「じゃないといけない理由」をクリアできていない可能性を疑ってみてください。

(※出典:『未来予測2040 労働供給制約社会がやってくる』(リクルートワークス研究所))

「なぜ社員は辞めるのか?」。この問いが、そもそも現代においては間違いなのです。日本は労働力人口が減少しつづけています。2023年以降、人口の需要が人口の供給を上回り、今後さらに差が開いていくという予測データ※も発表されています。その結果、人材の価値が上がりつづける時代に突入しました。社員にとっては、「転職すれば自動的に給料が上がる時代」とも言うことができます。それは言い換えれば、「普通に経営をしていても、社員が辞めるのが当たり前」ということでもあります。このような時代で、社員が辞めないのだとすれば、「その会社じゃないといけない理由」があるからです。

転職したら給料が上がる。だけど、その会社で働きつづける理由がある。この状態をつくるために、企業は努力をしなければいけないのです。もし下記のような課題が発生しているのなら、この「じゃないといけない理由」をクリアできていない可能性を疑ってみてください。

(※出典:『未来予測2040 労働供給制約社会がやってくる』(リクルートワークス研究所))

起こる課題

■ 事業は伸びそうなのに、組織が一定規模で停滞する。(採用≦離職)

■ 特定の階層で離職するパターンが見える。

■ 社長の戦略・戦術に対して、「現場」の実行度が低い。

■ 問題を起こす社員が出てくる。その問題が「組織の自浄作用」で改善されない。

※ 従業員数が目安より多い場合も、これらの問題が発生しているなら、Phase2から検討する必要があります。

■ 特定の階層で離職するパターンが見える。

■ 社長の戦略・戦術に対して、「現場」の実行度が低い。

■ 問題を起こす社員が出てくる。その問題が「組織の自浄作用」で改善されない。

※ 従業員数が目安より多い場合も、これらの問題が発生しているなら、Phase2から検討する必要があります。

白潟総研自身が抱えていた課題

白潟総研の離職問題も、この「じゃないといけない理由」が原因でした。組織コンサルティングを提供している会社でありながら、白潟総研は入社後2年以内離職率50%(この2年を超えさえすれば、その後は定着・活躍してくれるのですが…)というとんでもなく非効率な経営を行っていました。

採用力には自信があったので、離職した分だけ採用はできるのですが、採って、育てて、やっと1人前になるかと思ったらやめ…経営陣もマネージャー陣も、あまりのむなしさに心が疲れ果てていました。

そう、当時の白潟総研には1人前になるまでの期間に白潟総研「じゃないといけない理由」がなかったのです。3年前、自社でも「自在経営モデル」に取り組み、らしさのコアをつくり、そこから「じゃないといけない理由」づくりに取り組んだ結果、なんと離職数は2年間でたったの1人。離職率4%まで下がりました。

経営効率が劇的に改善された結果、白潟総研自身の利益率も2%(人材投資の回収ができなかったので、利益もほとんど出ない状況でした)から10%、そして現在は21%と大きく改善しました。人材の定着は、経営効率に大きなインパクトがあるテーマです。ぜひ自社に「じゃないといけない理由」があるかどうか、確認するところから始めてみてください。

採用力には自信があったので、離職した分だけ採用はできるのですが、採って、育てて、やっと1人前になるかと思ったらやめ…経営陣もマネージャー陣も、あまりのむなしさに心が疲れ果てていました。

そう、当時の白潟総研には1人前になるまでの期間に白潟総研「じゃないといけない理由」がなかったのです。3年前、自社でも「自在経営モデル」に取り組み、らしさのコアをつくり、そこから「じゃないといけない理由」づくりに取り組んだ結果、なんと離職数は2年間でたったの1人。離職率4%まで下がりました。

経営効率が劇的に改善された結果、白潟総研自身の利益率も2%(人材投資の回収ができなかったので、利益もほとんど出ない状況でした)から10%、そして現在は21%と大きく改善しました。人材の定着は、経営効率に大きなインパクトがあるテーマです。ぜひ自社に「じゃないといけない理由」があるかどうか、確認するところから始めてみてください。

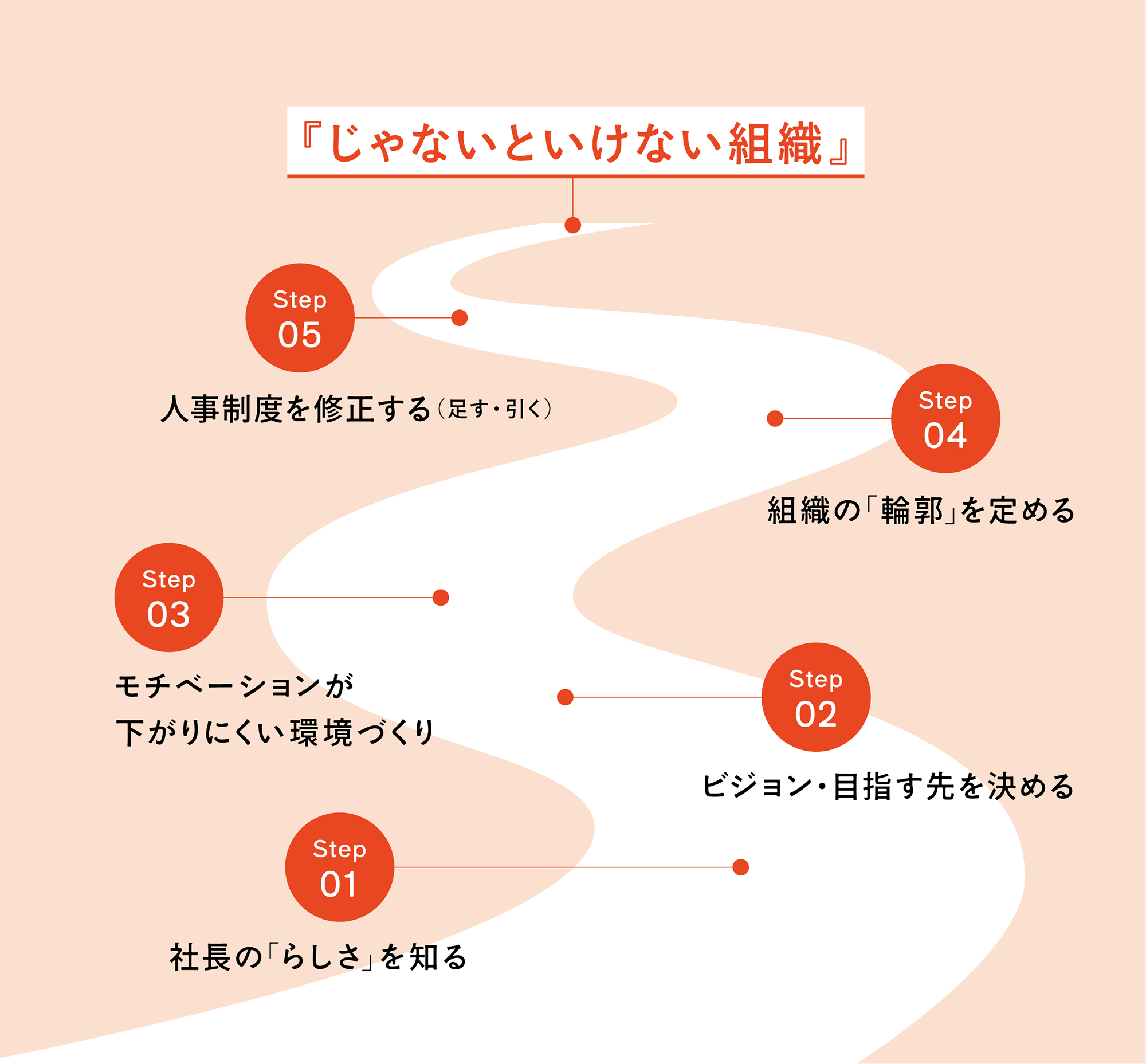

『じゃないといけない組織』

組織のファイブウェイポジショニング

“稀少な会社”を目指す上で、取り入れていただきたい競争戦略として「ファイブ・ウェイ・ポジショニング」という理論をご紹介します。

これは、あらゆるビジネスに共通する要素「価格・商品・アクセス・サービス・経験価値」を5つの段階で評価し、「どこを自社の強みとし、市場で独自性を出していくか」を決めるという戦略理論です。もともとはフレッド・クロフォードとライアン・マシューズによって提唱されたポジショニングにおける理論ですが、マーケティングの神様であるフィリップ・コトラーが注目したとも言われ、日本では星野リゾート代表の星野氏が事業戦略に用いたと言われています。

そして、この理論を組織に応用したものが、白潟総合研究所の「組織のファイブ・ウェイ・ポジショニング」です。5つの要素を「仕事・キャリア・年収・働きやすさ・体験価値」と定義し、「自社がどの要素で他社より秀でるか」を決めるために活用しています。

大切なポイントは、すべての項目で「5点」を狙わないこと。指標としては、業界トップ(5点)が1つ、業界優位(4点)が1つ、残りの3つは業界水準(3点)のバランスにするのが最適です。自社の弱み(2点以下)は、最低限の補強をして業界水準まで引き上げる。その上で自社の強みにフォーカスし、業界トップと業界優位を狙うという手法は、船井総研の創始者である、船井幸雄氏が提唱する「長所進展」の原則にもかなっています。また、多くの中小・ベンチャー企業では経営資源に限りがあります。そのような中、すべての要素で「5点」を目指すのは現実的ではありません。「選択と集中」を行うことで、業界トップを取れる要素を見出し、他社との差別化を図ることができるのです。

これは、あらゆるビジネスに共通する要素「価格・商品・アクセス・サービス・経験価値」を5つの段階で評価し、「どこを自社の強みとし、市場で独自性を出していくか」を決めるという戦略理論です。もともとはフレッド・クロフォードとライアン・マシューズによって提唱されたポジショニングにおける理論ですが、マーケティングの神様であるフィリップ・コトラーが注目したとも言われ、日本では星野リゾート代表の星野氏が事業戦略に用いたと言われています。

そして、この理論を組織に応用したものが、白潟総合研究所の「組織のファイブ・ウェイ・ポジショニング」です。5つの要素を「仕事・キャリア・年収・働きやすさ・体験価値」と定義し、「自社がどの要素で他社より秀でるか」を決めるために活用しています。

大切なポイントは、すべての項目で「5点」を狙わないこと。指標としては、業界トップ(5点)が1つ、業界優位(4点)が1つ、残りの3つは業界水準(3点)のバランスにするのが最適です。自社の弱み(2点以下)は、最低限の補強をして業界水準まで引き上げる。その上で自社の強みにフォーカスし、業界トップと業界優位を狙うという手法は、船井総研の創始者である、船井幸雄氏が提唱する「長所進展」の原則にもかなっています。また、多くの中小・ベンチャー企業では経営資源に限りがあります。そのような中、すべての要素で「5点」を目指すのは現実的ではありません。「選択と集中」を行うことで、業界トップを取れる要素を見出し、他社との差別化を図ることができるのです。

- 仕事

- キャリア

- 年収待遇

- 働きやすさ

- 体験価値

5つの要素で採用競合に1つに圧勝、1つ優位、3つ同水準で勝つ!

ファイブウェイポジショニング戦略のすごさ

自然と戦略のキモ「選択と集中」ができる!・・・「戦を略す」と書いて戦略。伸ばす要素を絞ることができる。

長所進展の原則に合っている!・・・弱みは最低限の補強をし、後は強みを伸ばす!ができる。

圧倒的にシンプルでわかりやすい!・・・だから全員の共通言語、目指す姿の輪郭になる。

全員が同じ方向を向けるようになる!・・・だから全員が頑張ることに集中できる。

長所進展の原則に合っている!・・・弱みは最低限の補強をし、後は強みを伸ばす!ができる。

圧倒的にシンプルでわかりやすい!・・・だから全員の共通言語、目指す姿の輪郭になる。

全員が同じ方向を向けるようになる!・・・だから全員が頑張ることに集中できる。